La ironía no tiene límites: hemos construido altares de cables y datos, y ahora nos escandalizamos porque el altar no responde.

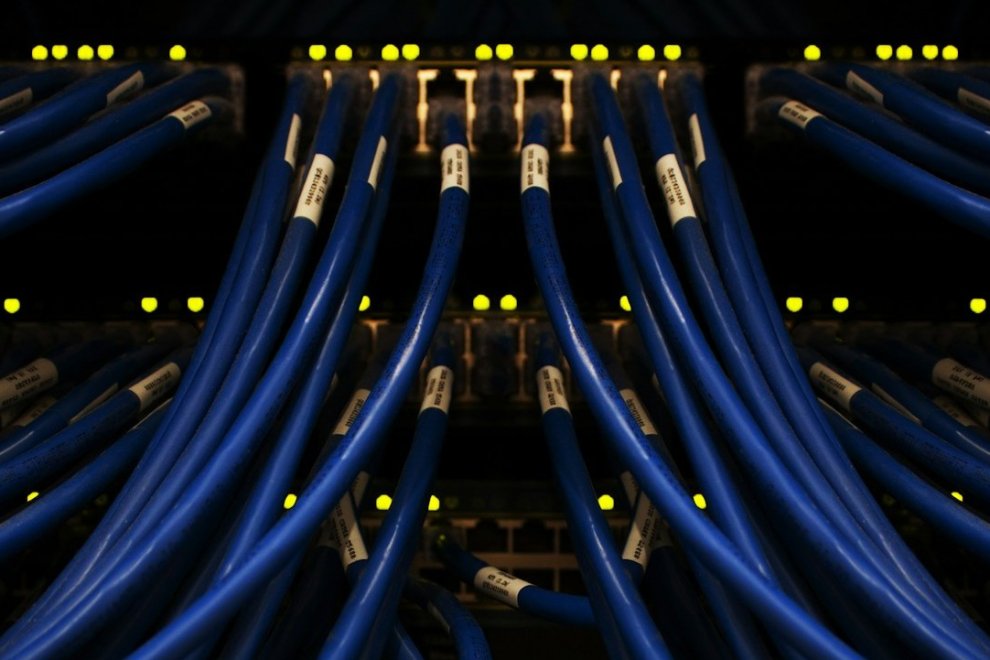

(religionenlibertad.com).-Vivimos en una era en la que la mayor tragedia no es una guerra, ni una enfermedad, ni siquiera un apagón real… sino que se caigan los servidores de Amazon o que Netflix deje de cargar. De repente, millones de personas se quedan paralizadas, mirando la pantalla como si el mundo se hubiera detenido, incapaces de entender que la vida puede seguir sin WiFi. La ironía no tiene límites: hemos construido altares de cables y datos, y ahora nos escandalizamos porque el altar no responde.

Durante unos minutos, todo se detiene: no llegan los mensajes, no funcionan las compras, no hay streaming que cure nuestro aburrimiento existencial. Y en ese vacío descubrimos algo terrible: no sabemos vivir sin conexión. Nos sentimos huérfanos, como si nos hubieran arrancado un brazo digital. Hemos cambiado al Dios invisible por un dios que se actualiza cada viernes, que tiene políticas de devolución y que, por supuesto, falla justo cuando más lo necesitamos.

Antes, la confianza del hombre estaba en Dios, la fuente inmutable que no depende de baterías ni de señales. Hoy, muchos han puesto su fe en un algoritmo. Y cuando ese algoritmo falla, nos quedamos mirando el pantallazo negro de la vida moderna, preguntándonos cómo sobreviviremos sin poder añadir al carrito o enviar un meme que demuestre que estamos “vivos”. Es la ironía suprema: adoramos algo que puede desaparecer con un clic, y cuando lo hace, sentimos un vacío casi místico.

Pero quizá hay una bendición escondida en todo esto. Ese silencio digital nos obliga a darnos cuenta de que no somos máquinas, que nuestra existencia no depende de un emoji de aprobación ni de la entrega de un paquete en 24 horas. Nos recuerda que hay cosas que trascienden la señal de internet: la oración, el silencio, la mirada real al prójimo, el encuentro humano sin filtros ni likes. Es la oportunidad perfecta para recordar que el alma no necesita conexión para estar viva, aunque la mayoría de nosotros lo haya olvidado entre notificaciones y actualizaciones.

La dependencia tecnológica es, en cierto modo, un espejo de nuestra fragilidad espiritual. Hemos dejado de confiar en lo que no podemos tocar, en lo que no se puede medir ni programar, para poner nuestra seguridad en dispositivos, plataformas y servicios que pueden colapsar sin previo aviso. Y cuando eso ocurre, nos quedamos mirando la pantalla en blanco, como si fuera una metáfora de nuestra propia existencia: desconectada de lo esencial, incapaz de sostenerse por sí misma.

La lección es clara: la tecnología debe ser una herramienta, no un absoluto; un medio, no un ídolo. Solo cuando el hombre vuelve a poner a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su justa medida. Entonces, aunque los servidores caigan, aunque Amazon desaparezca de nuestra pantalla y los memes se congelen, nuestra alma sigue encendida. Porque la verdadera conexión no depende de redes, algoritmos ni contraseñas. Y ese es un lujo que ningún servidor podrá darnos jamás.

En definitiva, el apagón tecnológico —o la caída de cualquier sistema digital— es un recordatorio irónico de que hemos cambiado de ídolo. Hemos intercambiado la eternidad por la inmediatez, la fe por la comodidad, la oración por los emojis. Y tal vez, si somos lo suficientemente humildes y mordaces con nosotros mismos, podamos aprovechar esos minutos de desconexión para mirar más allá de la pantalla y volver a poner lo eterno en el centro de nuestra vida. Porque cuando todo lo digital falla, solo lo espiritual permanece. Y eso, aunque la modernidad lo ignore, nunca se apaga.